かた。

かたかた。

かたかたかた。

わずかに目の前のカップが彼の震えが響いて音を立てている。蒼白の表情で、脂汗なのか冷や汗なのか、だらだらと汗を流しながら差し出したカップと睨み(?)あって数十分が既に経過している。

どこまでもその目の前のカップが恐ろしい、と言わんばかりに、カップを前に身体を硬直し縮こまらせている様子に、流石にレイもどう対応すればよいか迷っていた。

(…一応、一番普通に見えるのを選んでもらったんだけどな…)

効果はなかったらしい。家にあるものは、どれも一般人にとっては高価なものであるとは判っていたのだが。

ため息をついて、ちらと隣を見た。隣で恐縮のあまり震えるシーアをよそに、嬉しそうに菓子に手をつけるテッドの姿があった。……そういえば彼ははじめてきたときも、多少一度は躊躇したものの、それからは物おじしなかった人間だった。

(どうしてこうも違うものだろうな)

思いのほかじろじろ見つめていたらしい、不躾な視線に気付いてテッドがレイを見た。

「ん?」

「…いや」

「なんだよ。いいけどさ…。

…シーア?」

ひく、と体が跳ねる。

「ちゃんと飲めよ、グレミオさんが折角淹れてくれたんだからな?」

にこっと笑ったまま紡いだ言葉に、じんわり潤みがかった瞳がテッドを見る。さすがにそこまでいっているとは思っていなかったのか、一瞬きょとりとして、テッドは苦笑を浮かべた。

「シーア…相変わらずだな」

「…カップ、取り替えた方がいいのかな?」

ちょっとだけ晴れた面持ちになったシーアに追い討ちをかけるようにいや、とテッドが答えた。

「いい加減慣れないとつけこまれるからな。こいつにはこれで飲んでもらう」

「……テッドぉ…」

完全に涙目だ。

「慣れろ、じゃなきゃ暫く饅頭禁止だ」

ががーんと豪快な疑似音をたててバックに雷が落ちたようだった。くらくらと目を回している様子のシーアにあまりの容赦ないテッド。

…確かに世話焼きの癖があるなとは思っていたが。

「テッド…せめて少しずつ」

「これでも随分譲歩してるぞ?」

これで容赦しているのか。

容赦しないとしたらどうなるのかと一瞬考え、レイはため息をついてしまった。

(無口設定…)

…いやあんま意味はないんですが

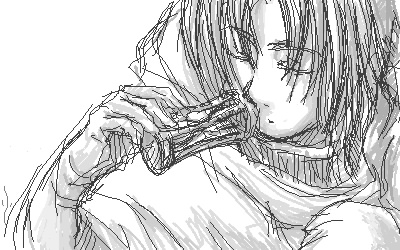

「きっといつか、私は貴方の手を包み込むことができなくなるでしょう」

静かに静かに、ポーラは言葉を紡ぐ。

「私が貴方と共に歩めないというのなら。いつか私が、貴方をおいていってしまうというのなら。必ずいつか、その日が来るのでしょう。

…だからこそ、いいます。

私が歩めるできる限りの時間を、貴方と共に生きていきたいです」

「ポーラ」

「置いていかれるのは、あの一度で十分です」

ごめんと小さく呟いてシーアは俯いた。

「ポーラは、人間が嫌い?」

「…判りません。幸い私が住んでいた村は皆私たちによくしてくれました。けれど恐らく私たちも、そして村の人たちも、間に一線を敷いていたと思います。

その一方でその線を踏み越えてくる人も居ます。けれど、彼らが向けてくるのは嫌悪だけです。」

「…そうか」

「騎士団の方々もそのどちらかが殆どです。ジュエル達はとても良い方々ですが…そうではない人も、います。」

「ポーラは、僕たちとどうしたい?」

「許されるなら、共にありたいと思っています」

「ならきっとポーラは人間が好きなんだよ」

「…そうでしょうか」

「僕は、そう思う。…僕は嬉しいと思う」

「…シーアは」

「?」

「人を、どう思っていますか」

「好きだと、思う。

確かにさっきの先輩たちの様な人も居るけれど…人はそれだけじゃないって、知ってるから。

僕は皆の好意で生かされていると、知っているから」

「好意…」

「君と僕らの境界線の事情は、僕はあまり判らないけれど。

考えてもいいと思う。それは無駄なことではないと思う。すぐにその垣根がなくなることはないのだろうけれど。

ポーラがそう思うなら、なくすための方法を考えてもいいと、思う」

「…有難う」

「僕は、何もしていないけど」

「私が言いたかったのです」

(会話は騎士団の頃なんですが。

特に印象的な出会いがあった訳ではなく、些細な出来事から、少しずつ一歩ずつ、歩み寄ったのが二人のイメージです)

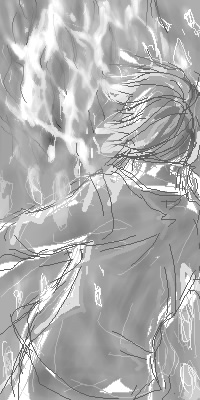

じりと肌を撫でる風が痛い。

後退りする、ゆるりと振り向く少年の冷たい表情に不様にも身が竦む。

静かに静かに、表に出すことはなく、只管奥へ閉じ込めていた憤りが体中から溢れているようだ。

自分たちが感じているもの、それは間違いなく、威圧というものだった。それも少年が持てるものでも、そこいらの人間がもてるようなものではない、きりきりと自分たちだけに向けられた鋭い刃の様な。

ぽつりと、彼が呟いて、そして。

「肉片ひとつすら残すな」

そう言葉が紡がれたのを境に、意識は消えうせた。